清代科舉考試有多重要?

明末清初白話小說《儒林外史》有一段經典的情節,以批選八股文選本為業的馬二先生,在茶室外偶遇拆字糊口的匡超人,馬二先生勸匡超人向學:「你如今回去,奉事父母,總以文章舉業為主。人生世上,除了這事,就沒有第二件可以出頭。不要說算命、拆字是下等,就是教館、作幕,都不是個局。只是有本事進了學,中了舉人、進士,即刻就榮宗耀祖!」

這段話很有代表性地表達科舉制度下學子的心聲,反映其人生的價值追求。

翻轉階級,考中舉人猶如天上星宿打不得!

活到老,考到老,清代科舉考試錄取率低,讀書人多半要應考多次才得以考中,《儒林外史》中講道一段廣為人知的故事「范進中舉」。范進生活清貧,直到54歲受周學道賞識才中了秀才,考試時范進回答座師周學道自述其20歲時開始應考,至今已54歲,考過二十幾次了。

秀才已可以尊稱一聲「相公」,但范進仍被老丈人胡屠戶教訓,表現得唯唯諾諾,為了考鄉試和胡屠戶商借盤纏又被罵了一個狗血噴頭:「不要失了你的時了!你自己只覺得中了一個相公,就『癩蝦蟆想吃起天鵝肉』來!我聽見人說,就是中相公時,也不是你的文章,還是宗師看見你老,不過意,捨與你的。如今癡心就想中起老爺來!這些中老爺的都是天上的『文曲星』!你不看見城裏張府上那些老爺,都有萬貫家私,一個個方面大耳。像你這尖嘴猴腮,也該撒拋尿自己照照……」

然而等到范進高中舉人,太過高興而得了瘋病,眾人叫胡屠戶把范進打醒,胡屠戶卻猶豫了:「……雖然是我女婿,如今卻做了老爺,就是天上的星宿。天上的星宿是打不得的!我聽得齋公們說:打了天上的星宿,閻王就要拿去打一百鐵棍,發在十八層地獄,永不得翻身。我卻是不敢做這樣的事!」「做了老爺,就是天上的星宿,天上的星宿是打不得的!」

「相公」與「老爺」身分差距之大,讓老丈人態度產生180度的轉變,由此可知,生員雖已改變社會身分,但基數龐大,窮秀才比比皆是。考中舉人才在經濟上及社會聲望上更具優勢。

進學好處多,領獎學金、免除繇役、地方官不得隨意治罪!

考中秀才就可以「進學」,「進學」是什麼呢?

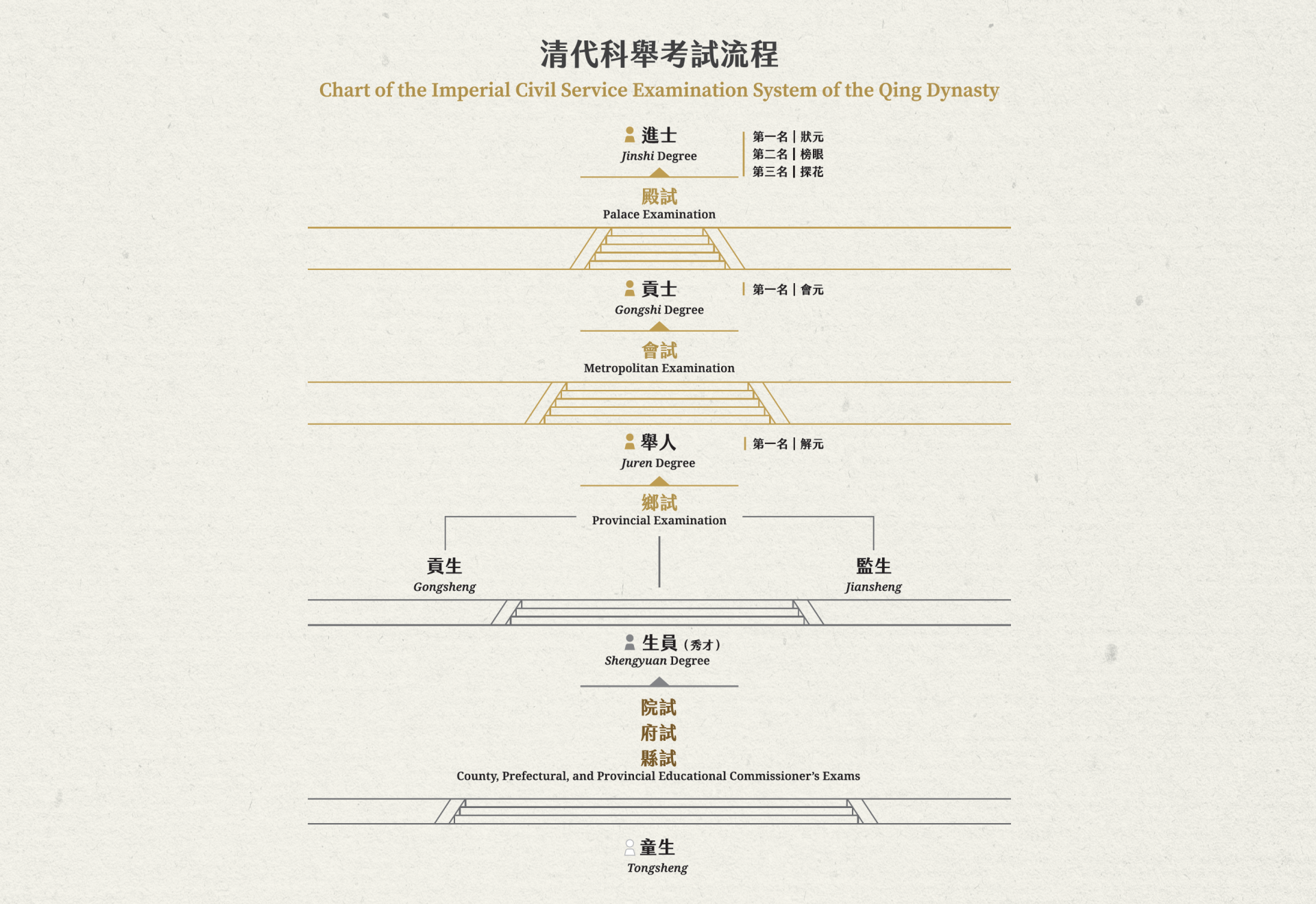

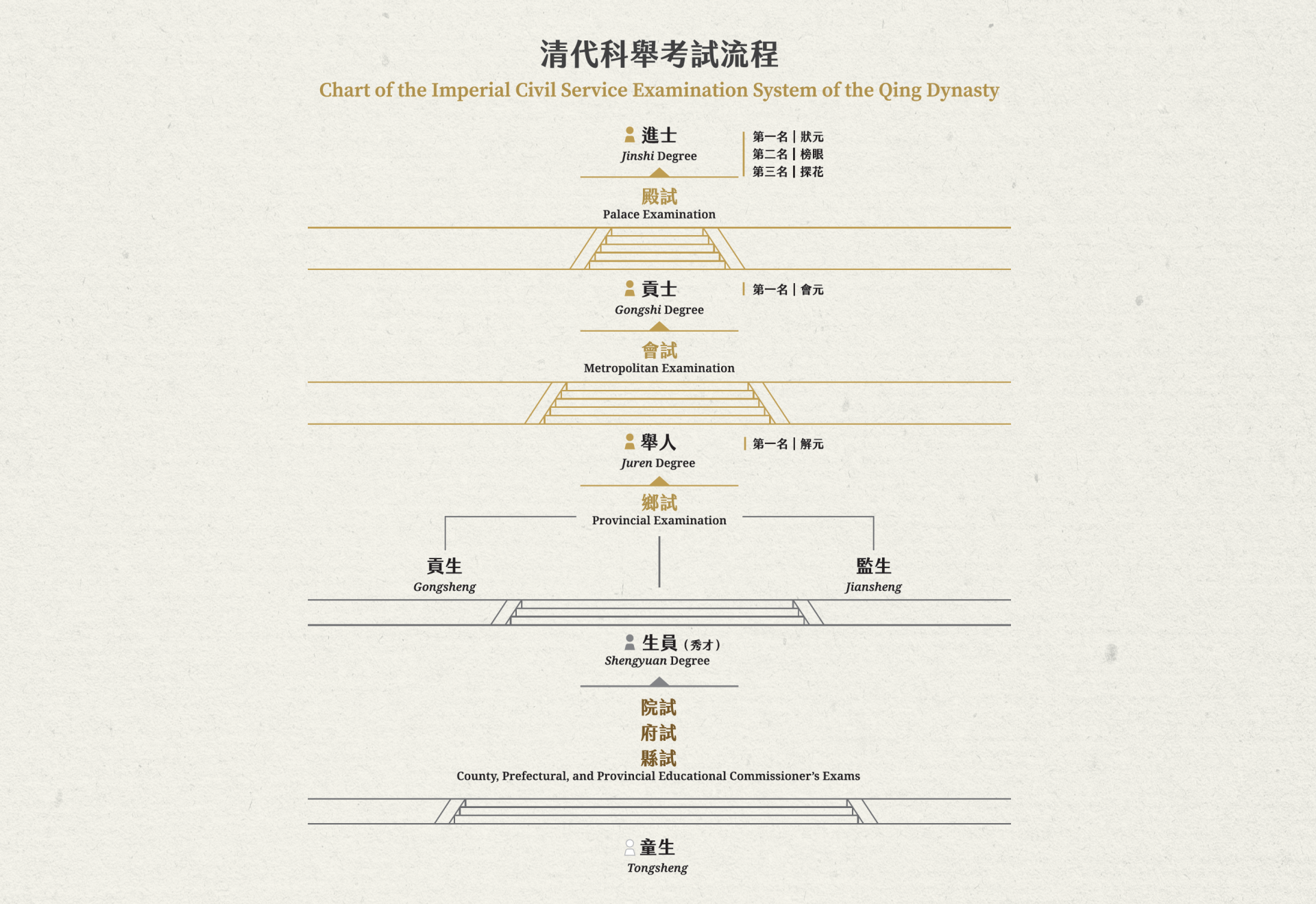

清代科舉考試大體延續明代制度,「科舉必由學校」,所有考生需先通過童子試,包含縣試、府試、院試的三次考試,獲得俗稱秀才的「生員」資格,才能進入府、州、縣的各級學校就讀。

清代有分區定額制度,掌控任官人數以及平衡區域發展,額數分成「取中額數」與「學額」。「取中額數」指的是每科鄉試各地區的舉人額數,或會試各省分的中式人數。「學額」則泛指各種官學生的名額,分為廩、增、附、青、社幾種等級,統稱諸生。生員每歲例行參加由學正主持學業考試,稱為「歲試」,依「六等黜陟法」按考試成績加以獎懲、黜升,成績好者每月可得米糧。諸生皆免繇役,違犯禁令由教官責懲,地方官不得隨意治罪。

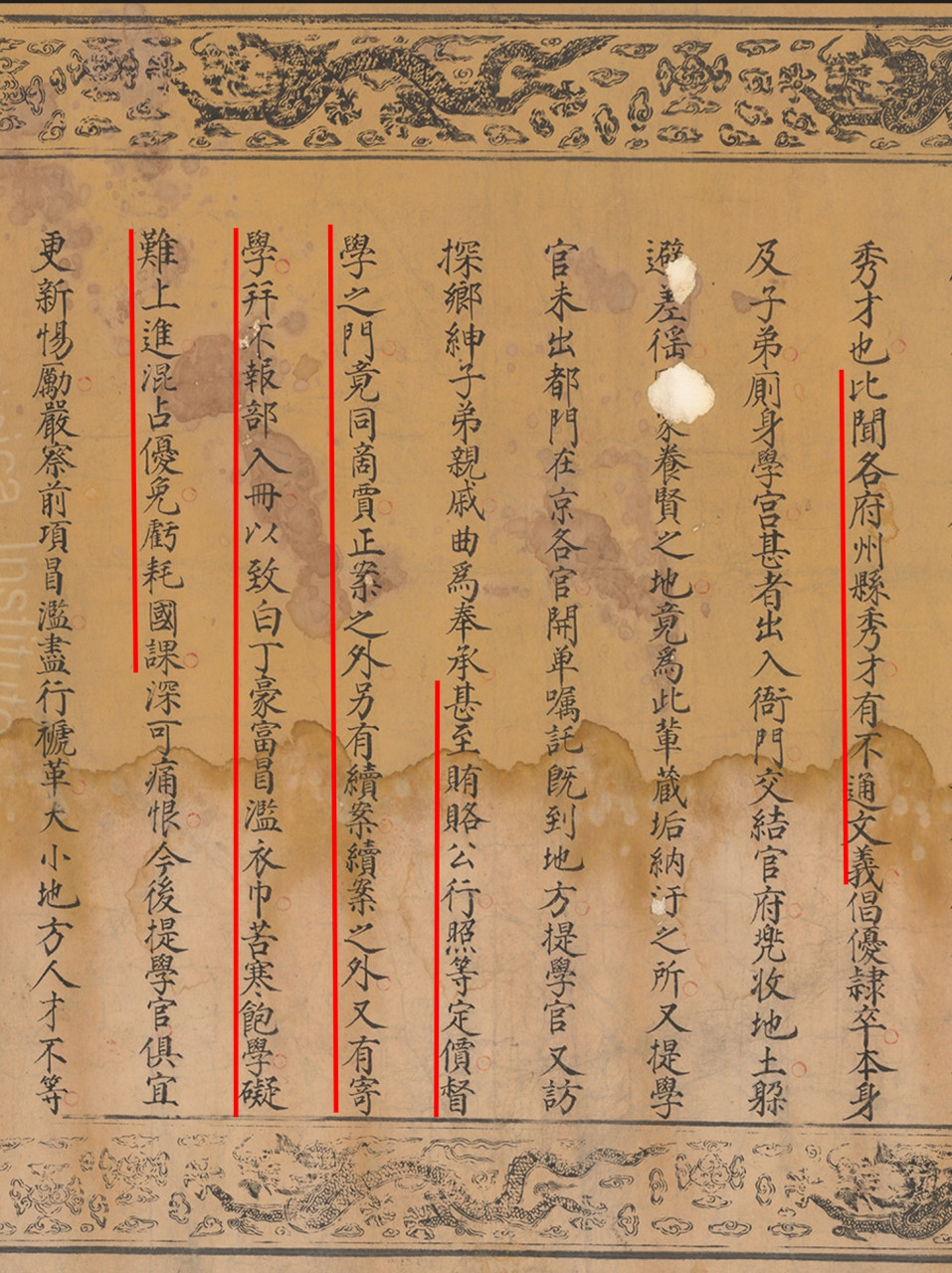

然而,這項制度在明代後期已出現各種弊端,上升的階梯──清代士人的科考生活展覽中一件清初順治十年的敕諭便指出各地學宮的弊端嚴加斥責,例如:各府、州、縣學宮除了正規童子試出身之秀才,尚有賄賂寄學之白丁;此外,還有不通文義之秀才,藉秀才身份結交官府並躲避繇役等問題。因此皇帝敕諭要求嚴格督學,區分等第,黜退不合格者。

生員之中優秀者,得選送貢、監,進入國子監讀書。貢生有六種:歲貢、恩貢、拔貢、優貢、副貢、例貢。前五項稱「五貢」,均為正途;例貢是由廩生、增生、附生捐納的貢生,為異途。五貢在監肄業期滿,經考試合格,可以應鄉試,亦可授以州、縣官。監生分為恩監、蔭監、優監、例監,多為勳貴官員子弟,無背景之民人生員,也得考選送監。監生享有免除征繇、領取國家凜餼,不經鄉、會試也有機會取得官吏資格。

並非成為生員就有資格繼續報考進階考試「鄉試」,官學生除了需定期接受「歲試」,還需通過「科試」,名列前茅者才能取得報考鄉試的門檻。其中,部分優秀生員准予錄送省城,參加例行在子、卯、午、酉年舉辦之鄉試。鄉試考中稱「舉人」,已有出任低階官吏的資格。鄉試後隔年,逢丑、辰、未、戌年舉行會試,取中會試稱「貢士」。接著參加由皇帝親自主持的殿試,此為排名考,不再汰除考生,通過殿試者稱之為「進士」。

各階段科舉考試取中稱為「中式」,「式」為式樣、規格或標準,中式即為符合標準。除了三年一試的「正科」,若遇皇帝登基、親政、壽誕等國家級慶典,還有特開的「恩科」,給予廣大學子更多考試任官之機會。(HJW)

上升的階梯──清代士人的科考生活

這段話很有代表性地表達科舉制度下學子的心聲,反映其人生的價值追求。

翻轉階級,考中舉人猶如天上星宿打不得!

活到老,考到老,清代科舉考試錄取率低,讀書人多半要應考多次才得以考中,《儒林外史》中講道一段廣為人知的故事「范進中舉」。范進生活清貧,直到54歲受周學道賞識才中了秀才,考試時范進回答座師周學道自述其20歲時開始應考,至今已54歲,考過二十幾次了。

秀才已可以尊稱一聲「相公」,但范進仍被老丈人胡屠戶教訓,表現得唯唯諾諾,為了考鄉試和胡屠戶商借盤纏又被罵了一個狗血噴頭:「不要失了你的時了!你自己只覺得中了一個相公,就『癩蝦蟆想吃起天鵝肉』來!我聽見人說,就是中相公時,也不是你的文章,還是宗師看見你老,不過意,捨與你的。如今癡心就想中起老爺來!這些中老爺的都是天上的『文曲星』!你不看見城裏張府上那些老爺,都有萬貫家私,一個個方面大耳。像你這尖嘴猴腮,也該撒拋尿自己照照……」

然而等到范進高中舉人,太過高興而得了瘋病,眾人叫胡屠戶把范進打醒,胡屠戶卻猶豫了:「……雖然是我女婿,如今卻做了老爺,就是天上的星宿。天上的星宿是打不得的!我聽得齋公們說:打了天上的星宿,閻王就要拿去打一百鐵棍,發在十八層地獄,永不得翻身。我卻是不敢做這樣的事!」「做了老爺,就是天上的星宿,天上的星宿是打不得的!」

「相公」與「老爺」身分差距之大,讓老丈人態度產生180度的轉變,由此可知,生員雖已改變社會身分,但基數龐大,窮秀才比比皆是。考中舉人才在經濟上及社會聲望上更具優勢。

進學好處多,領獎學金、免除繇役、地方官不得隨意治罪!

考中秀才就可以「進學」,「進學」是什麼呢?

清代科舉考試大體延續明代制度,「科舉必由學校」,所有考生需先通過童子試,包含縣試、府試、院試的三次考試,獲得俗稱秀才的「生員」資格,才能進入府、州、縣的各級學校就讀。

清代有分區定額制度,掌控任官人數以及平衡區域發展,額數分成「取中額數」與「學額」。「取中額數」指的是每科鄉試各地區的舉人額數,或會試各省分的中式人數。「學額」則泛指各種官學生的名額,分為廩、增、附、青、社幾種等級,統稱諸生。生員每歲例行參加由學正主持學業考試,稱為「歲試」,依「六等黜陟法」按考試成績加以獎懲、黜升,成績好者每月可得米糧。諸生皆免繇役,違犯禁令由教官責懲,地方官不得隨意治罪。

然而,這項制度在明代後期已出現各種弊端,上升的階梯──清代士人的科考生活展覽中一件清初順治十年的敕諭便指出各地學宮的弊端嚴加斥責,例如:各府、州、縣學宮除了正規童子試出身之秀才,尚有賄賂寄學之白丁;此外,還有不通文義之秀才,藉秀才身份結交官府並躲避繇役等問題。因此皇帝敕諭要求嚴格督學,區分等第,黜退不合格者。

生員之中優秀者,得選送貢、監,進入國子監讀書。貢生有六種:歲貢、恩貢、拔貢、優貢、副貢、例貢。前五項稱「五貢」,均為正途;例貢是由廩生、增生、附生捐納的貢生,為異途。五貢在監肄業期滿,經考試合格,可以應鄉試,亦可授以州、縣官。監生分為恩監、蔭監、優監、例監,多為勳貴官員子弟,無背景之民人生員,也得考選送監。監生享有免除征繇、領取國家凜餼,不經鄉、會試也有機會取得官吏資格。

並非成為生員就有資格繼續報考進階考試「鄉試」,官學生除了需定期接受「歲試」,還需通過「科試」,名列前茅者才能取得報考鄉試的門檻。其中,部分優秀生員准予錄送省城,參加例行在子、卯、午、酉年舉辦之鄉試。鄉試考中稱「舉人」,已有出任低階官吏的資格。鄉試後隔年,逢丑、辰、未、戌年舉行會試,取中會試稱「貢士」。接著參加由皇帝親自主持的殿試,此為排名考,不再汰除考生,通過殿試者稱之為「進士」。

各階段科舉考試取中稱為「中式」,「式」為式樣、規格或標準,中式即為符合標準。除了三年一試的「正科」,若遇皇帝登基、親政、壽誕等國家級慶典,還有特開的「恩科」,給予廣大學子更多考試任官之機會。(HJW)

上升的階梯──清代士人的科考生活