科舉考試走捷徑:捐納

明清任官不僅有透過科舉考試晉身的「正途」,也有透過捐納制度的「異途」。

捐納在明代已開始制度化,晚明學者顧炎武便為此大力批判,其中提及「臨清縣學生員伍銘等,願納米八百石,乞入監讀書。今山東等處正缺糧儲,宜允其請。」納糧雖緩解了朝廷困境,但同時也開啟了捐納入監的後門,被批為敗壞士習的一大主因。

捐納制度過去常被解釋為「賣官」,不過嚴格來說,捐納者取得的其實是「做官的資格」。例如:貢生或監生等「出身資格」,銓選的次序,沒有實際職缺的「虛銜」等。清代捐納制度分成常年開辦的、庶民即可捐納的「現行事例」,亦稱「常捐」,以及為了籌措軍費、工程費、賑災費等不定期開辦,僅針對現行官員或擁有任官資格之監生、貢生的「暫行事例」,又稱「大捐」。1

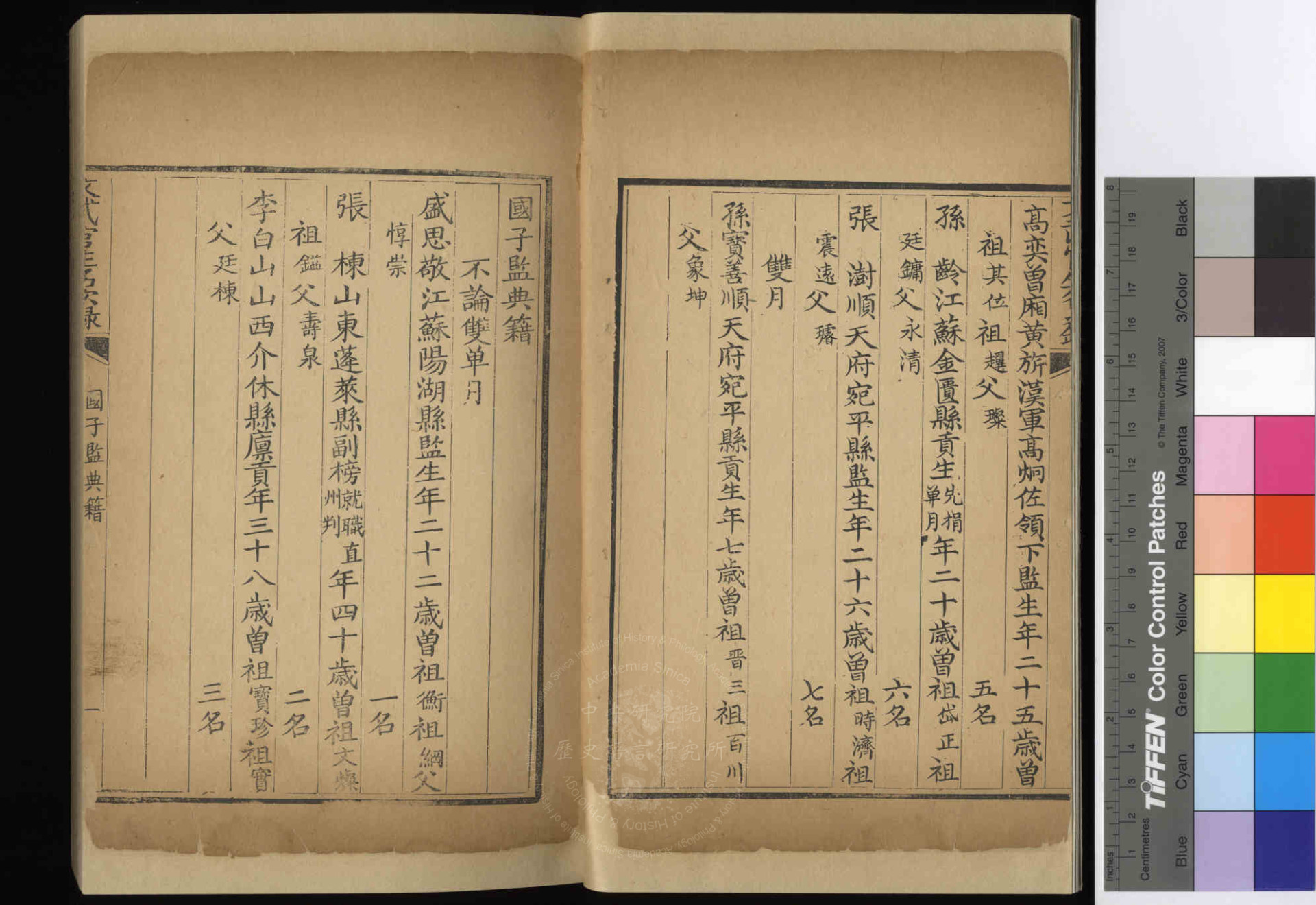

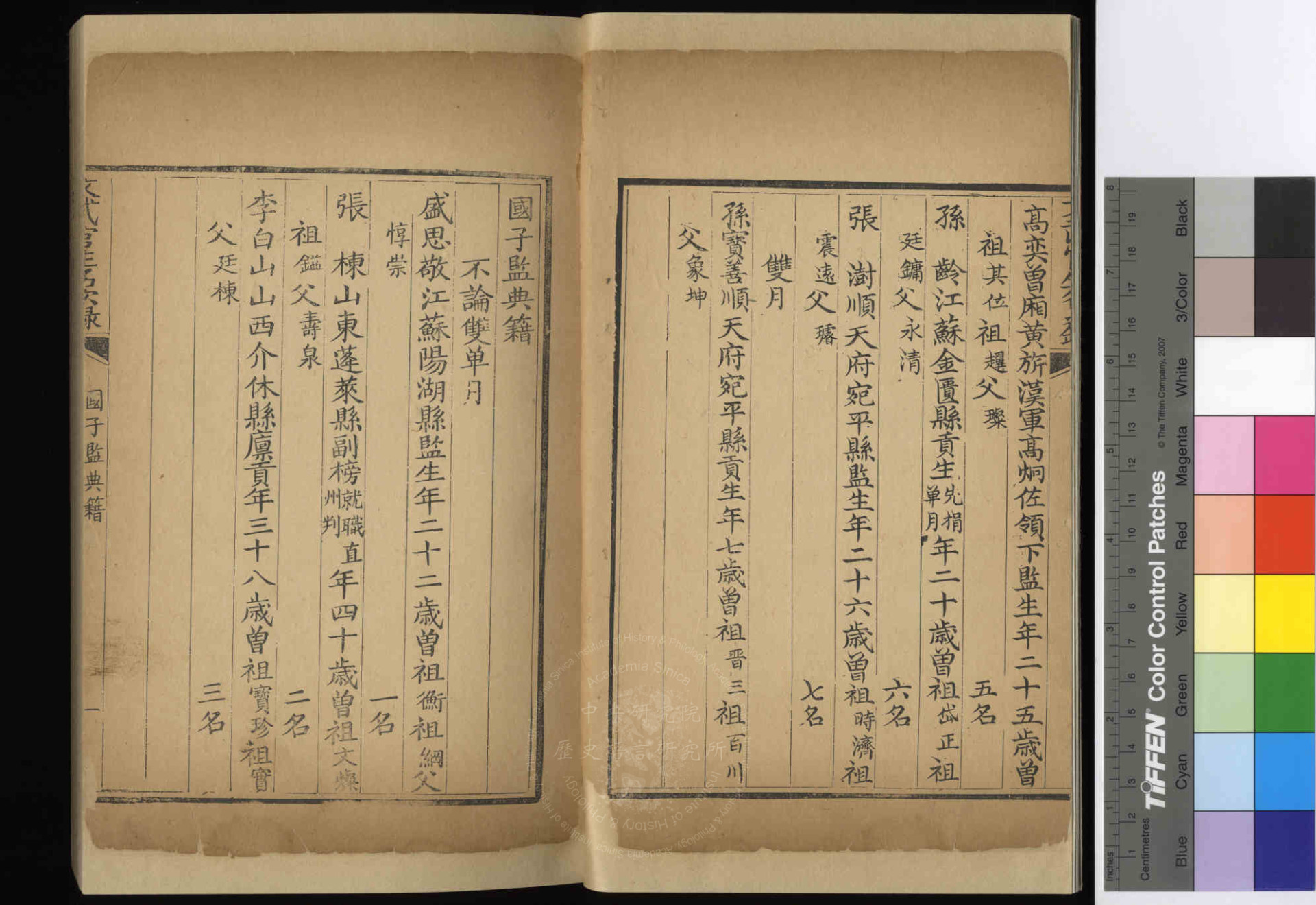

川楚事例文武官生名次全錄,嘉慶年間(1796-1820)刊續修本,99375。

川楚事例文武官生名次全錄,嘉慶年間(1796-1820)刊續修本,99375。

「川楚事例」為因應嘉慶元年(1796)白蓮教起事,籌措經費開設的「暫行事例」。此份清冊為嘉慶三年(1798) 的捐官名單,約一萬一千人,內容包含捐納者的姓名、籍貫、年齡、祖上三代背景、功名以及捐納項目。其中可以看到一些不尋常的捐納者資訊,例如:順天府宛平縣一位貢生孫寶善捐納國子監典簿,年僅7歲,很有可能便是曾經捐納過貢生,進而再度捐納官職。

清代國子監監生身兼國家最高學府學生與官僚任官資格,和一般庶民需先報考童試,獲取生員資格相比,捐納入監後即可以報考鄉試,清代鄉試制度為國子監學生保留中額,中式機會增多。監生具有許多特權以及更多的入仕機會,捐監更是許多考不中生員的讀書人進階的踏板,因此也有許多士人會先利用捐納方式獲取例監生資格,再進一步報考鄉試或捐官。

清代小說《儒林外史》描述一位生意人周進走到貢院時淚如雨下,痛哭打滾,原來他「原不是生意人。因他苦讀了幾十年的書,秀才也不曾做得一個,今日看見貢院,就不覺傷心起來。」周邊幾位客人討論道:「他才學是有的,怎奈時運不濟!」那客人道:「監生也可以進場。周相公既有才學,何不捐他一個監進場?中了,也不枉了今日這一番心事。」於是眾人便集資協助周進捐監、考鄉試,結果幸運地一次中式,接著「到京會試,又中了進士,殿在三甲,授了部屬。荏苒三年,陞了御史,欽點廣東學道。」這位周進,便是日後提拔本書知名的主人翁──范進的座師。

捐納亂象:一捐再捐、強迫捐納、捐納詐騙

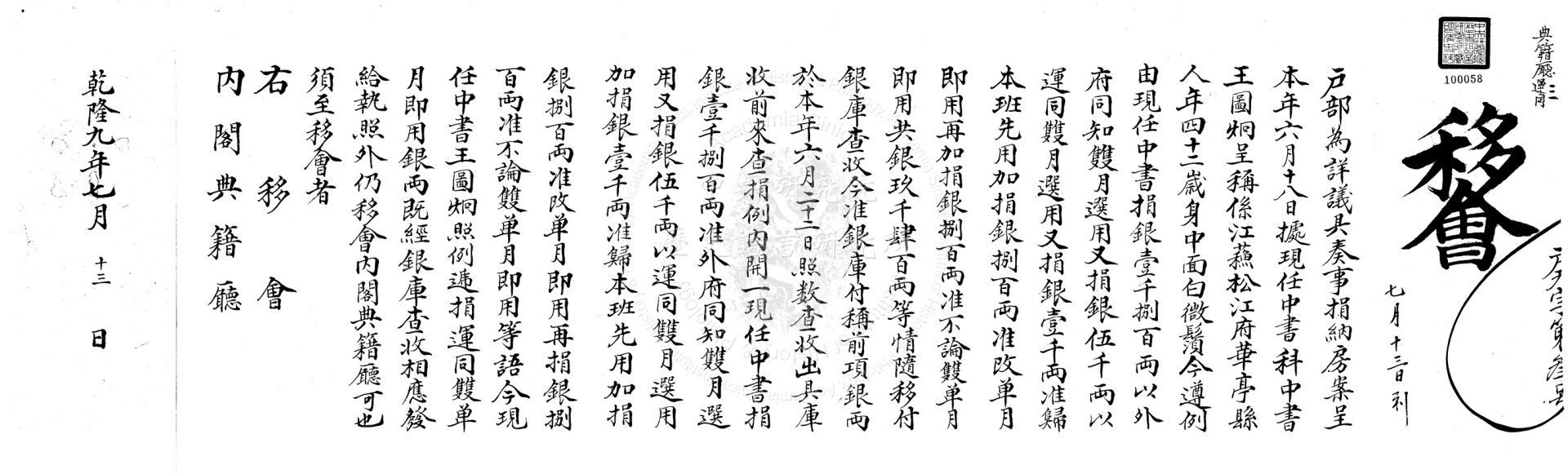

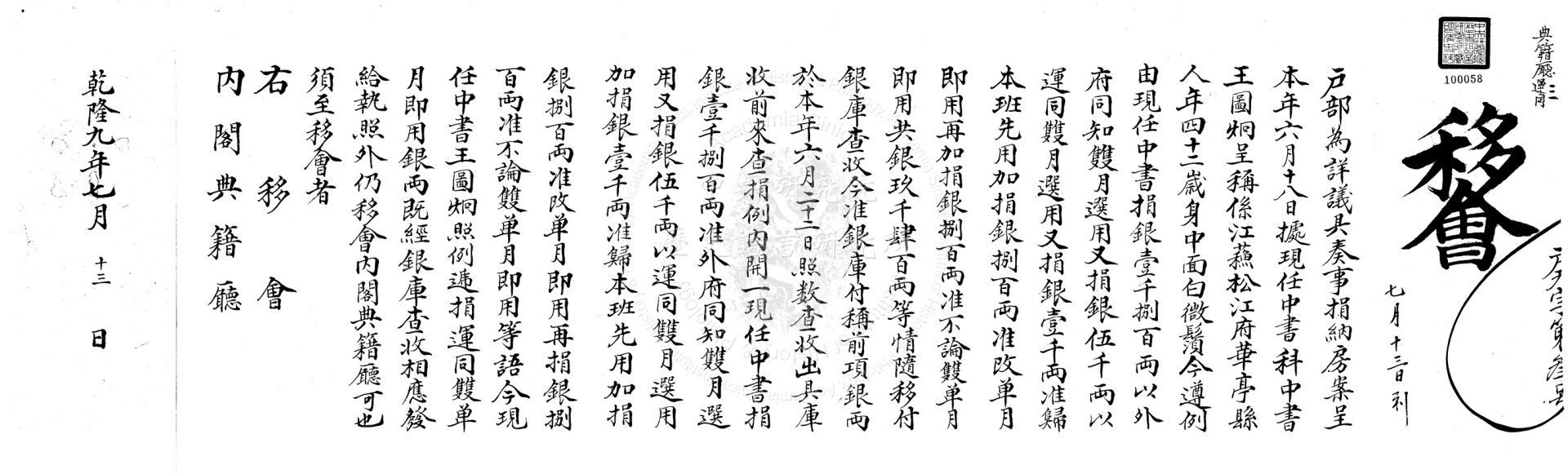

透過捐納的入仕方式,在官缺有限的狀況下,嚴重排擠了科舉制度內等候任官的時間。因此也有許多士人「異途」、「正途」並進,以求盡快任官。一份檔案紀錄著乾隆9年一位中書王圖炯的捐納歷程:先後捐輸實官「外府同知,雙月選用」1800兩、「運同,雙月選用」5000兩,而後又捐納銓選次序,分別捐了「歸本班先用」1000兩、「改單月即用」800兩、「准不論單雙月即用」800兩。前後五次共捐輸9400兩,十分驚人!

現任中書王圖炯照例遞捐運同雙單月即用銀兩,乾隆9年7月13日(1744年8月20日),典藏號:100058。

現任中書王圖炯照例遞捐運同雙單月即用銀兩,乾隆9年7月13日(1744年8月20日),典藏號:100058。

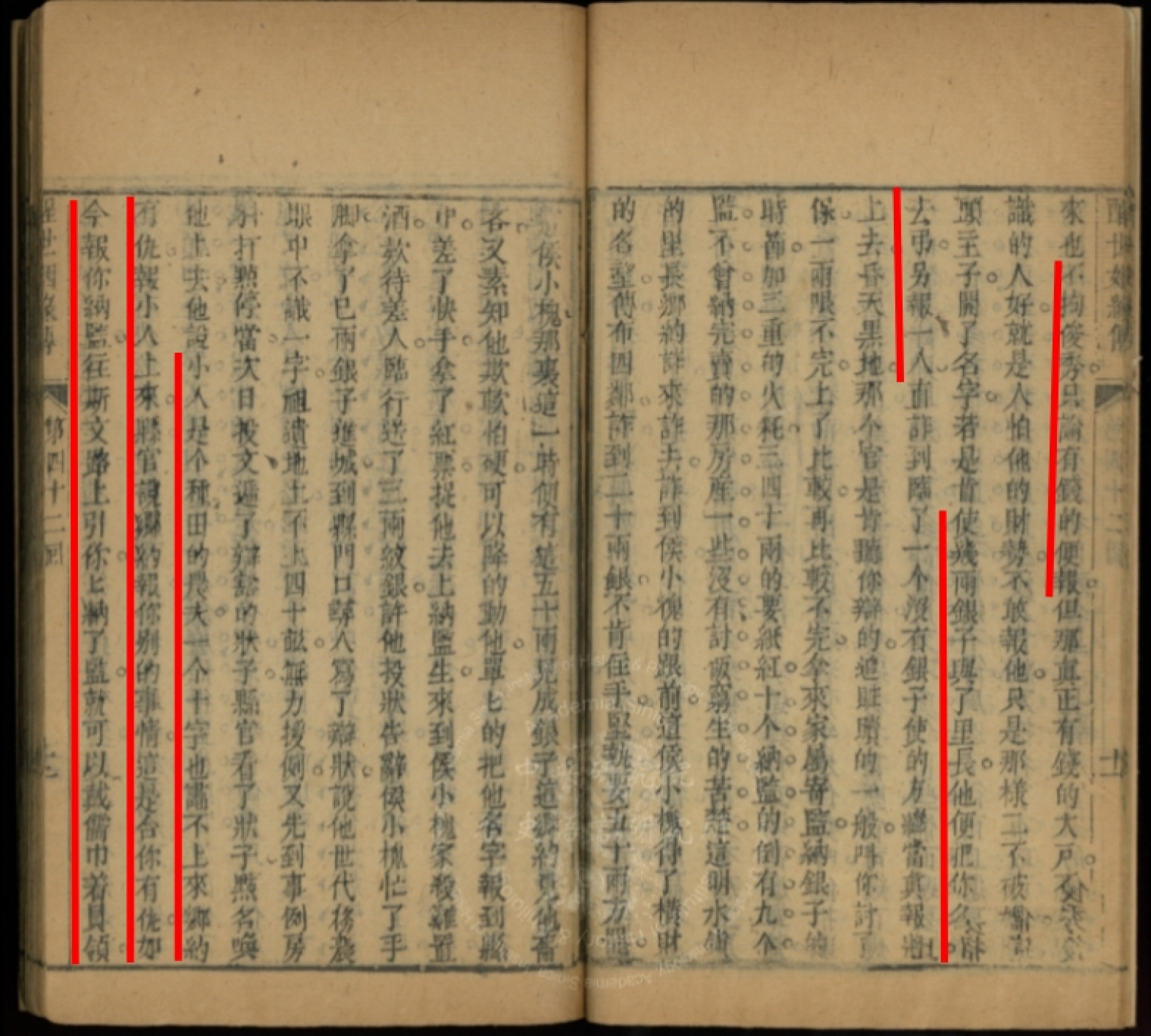

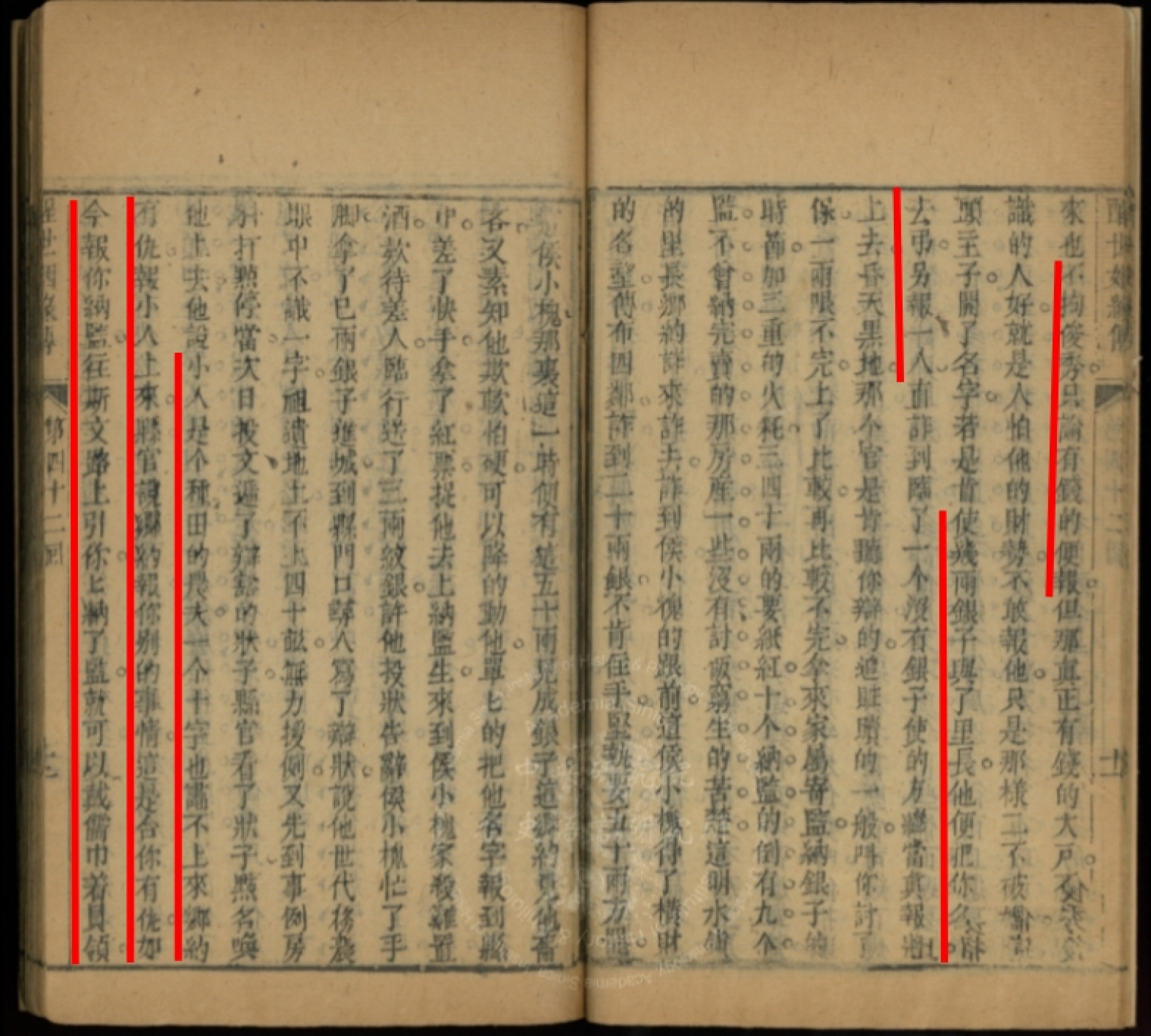

捐輸關乎中央與地方政府的財政收入,為了完成任務,甚至會產生美名為「勸捐」的強迫手段。《醒世姻緣傳》裡有個生動的故事,縣裡額定要捐納16位監生,但監生怕是要攤派各項任務,像是借用骨董舖蓋、荒年捐賑、強迫借貸錢糧等,而且說是「借」,但可不一定會還。因此「告示貼了一個多月,鬼也沒個探頭」,為了完成任務,縣衙要求各里「不拘俊秀,只論有錢的便報」,導致「若是肯使幾兩銀子與里長,他便把你名字去吊(去掉),另報一人」,有錢人紛紛賄賂里長,以防自己被迫捐監。最終不識字、無學無才的農夫被報了納監。

(清)西周生撰,《醒世姻緣傳》,同治9年(1870)刊本。

(清)西周生撰,《醒世姻緣傳》,同治9年(1870)刊本。

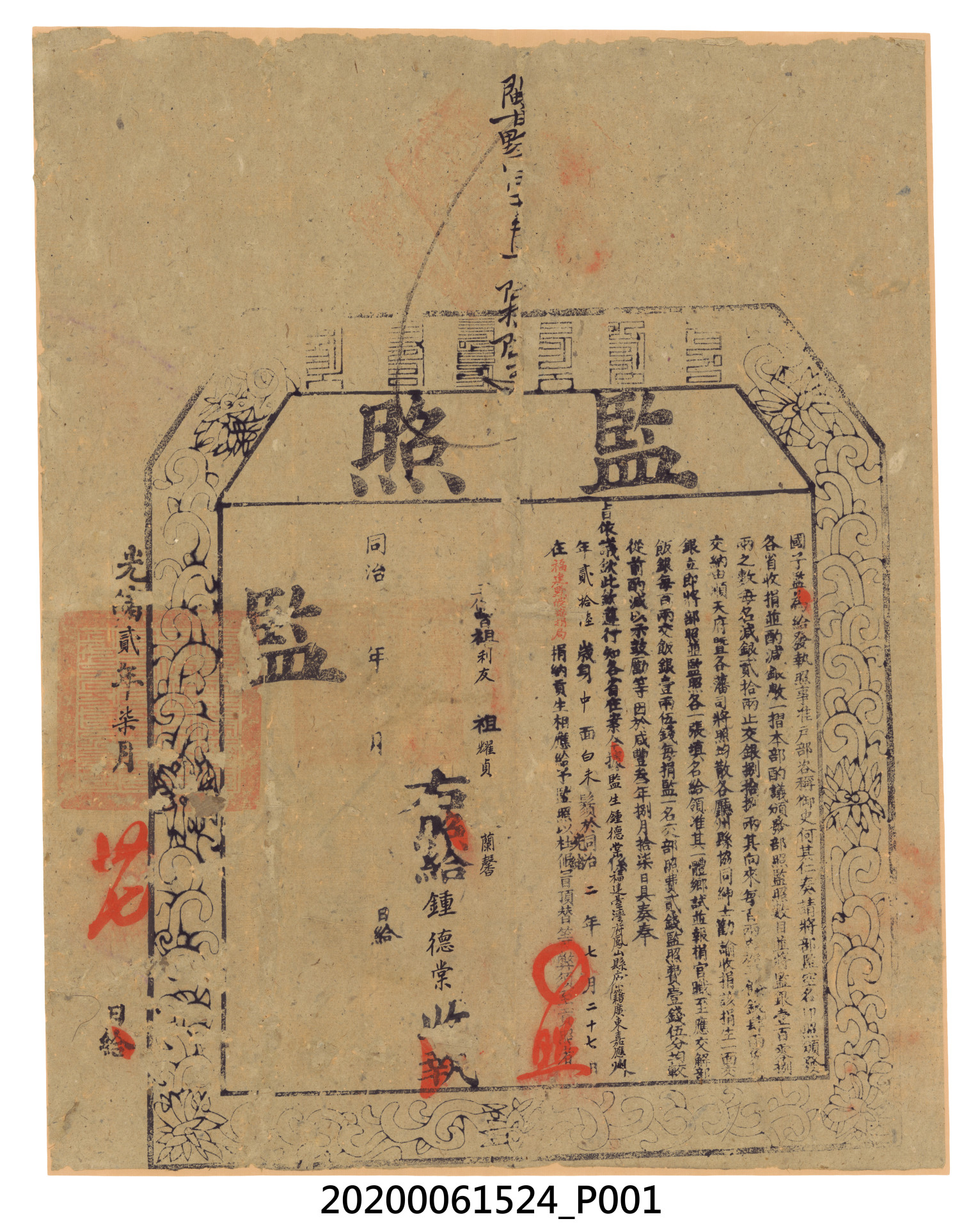

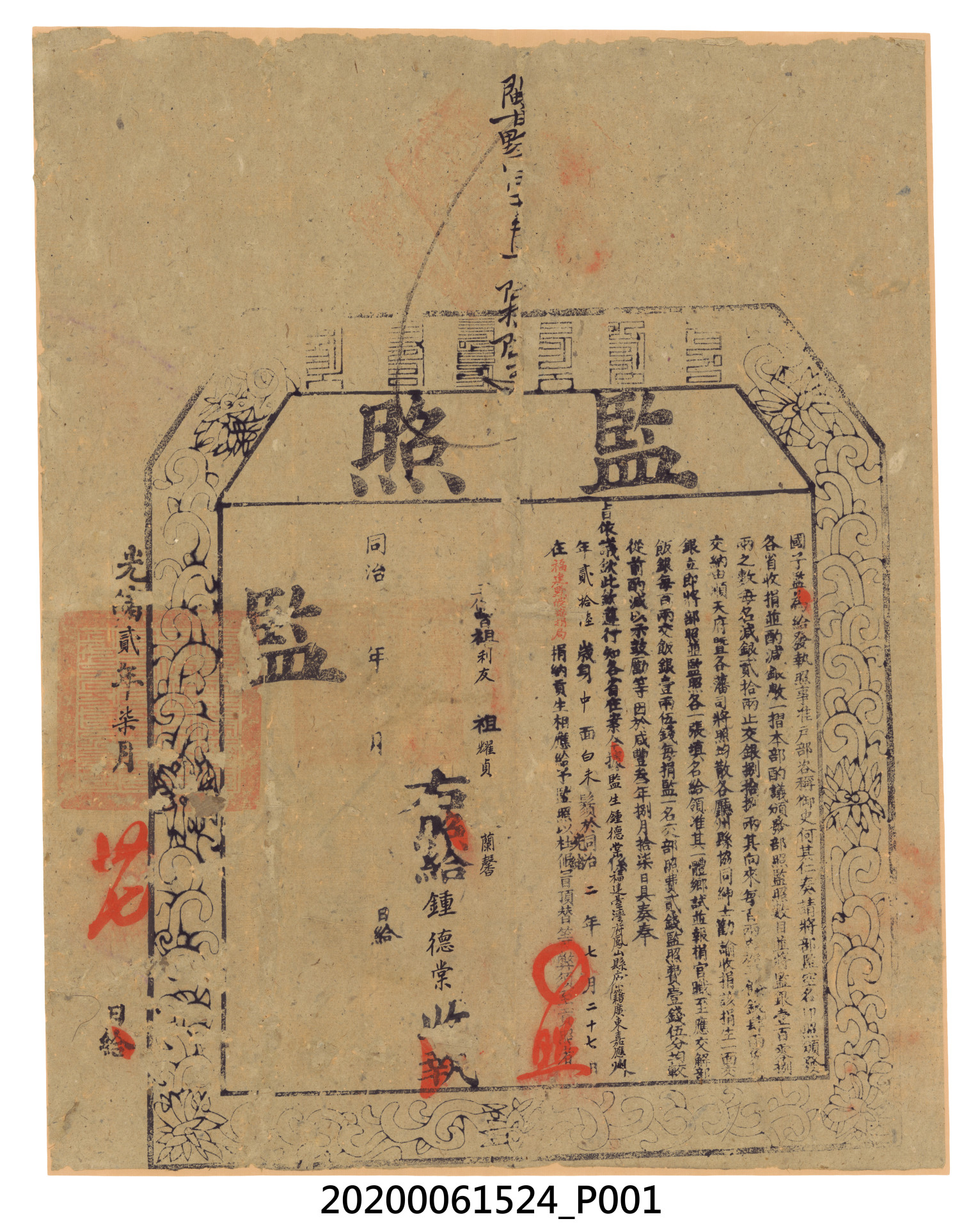

光緒二年國子監給鍾德棠監照,國立臺灣歷史博物館藏,典藏號:2020.006.1524

光緒二年國子監給鍾德棠監照,國立臺灣歷史博物館藏,典藏號:2020.006.1524

捐納者繳交銀兩,辦理完手續後,便會獲得一張「監照」證明身分。監照印製於紙上,上方包含報捐者的姓名、籍貫、年齡、身高、容貌、報捐時的身分及三代姓名等項目。

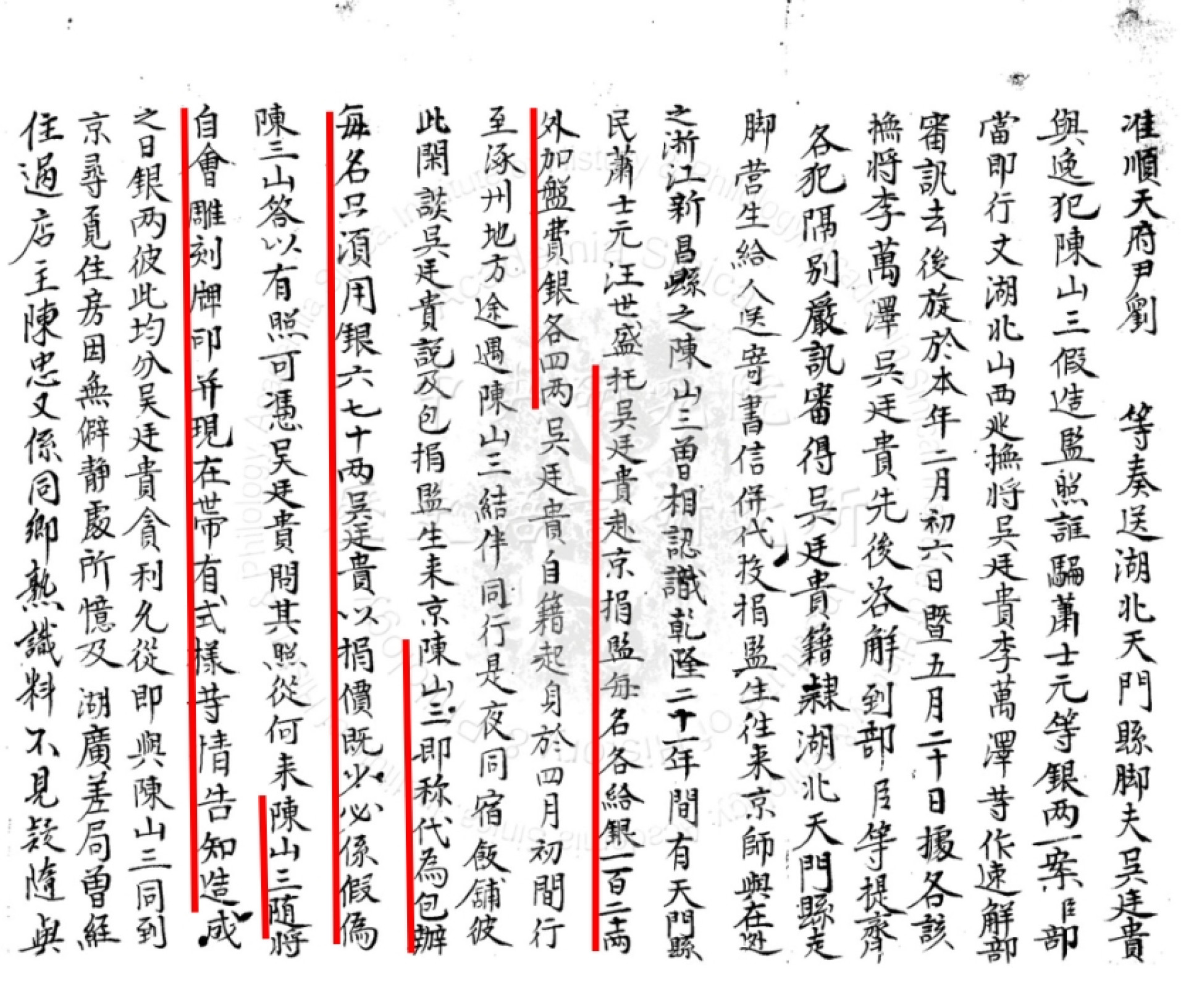

然而報捐手續複雜而奔波,也因此產生了「代辦報捐」的仲介或機構。乾隆24年破獲一樁私造假監照的詐騙案,本案被告吳廷貴本身原以幫人寄送書信及代報捐監生為業,受兩位縣民委託報捐,捐銀各120兩,外加盤費各4兩。吳廷貴代人赴京捐監的路途中偶遇本案首犯陳山三,陳山三遊說吳廷貴一同自刻雕版,假印監照,誆騙銀兩。假監照印好,吳廷貴支付120兩給陳山三,並自留120兩。最終,受害者雖拿到假監照,但一直遲遲未收到部文知照,一狀告上衙門,案情才終於曝光。(HJW)

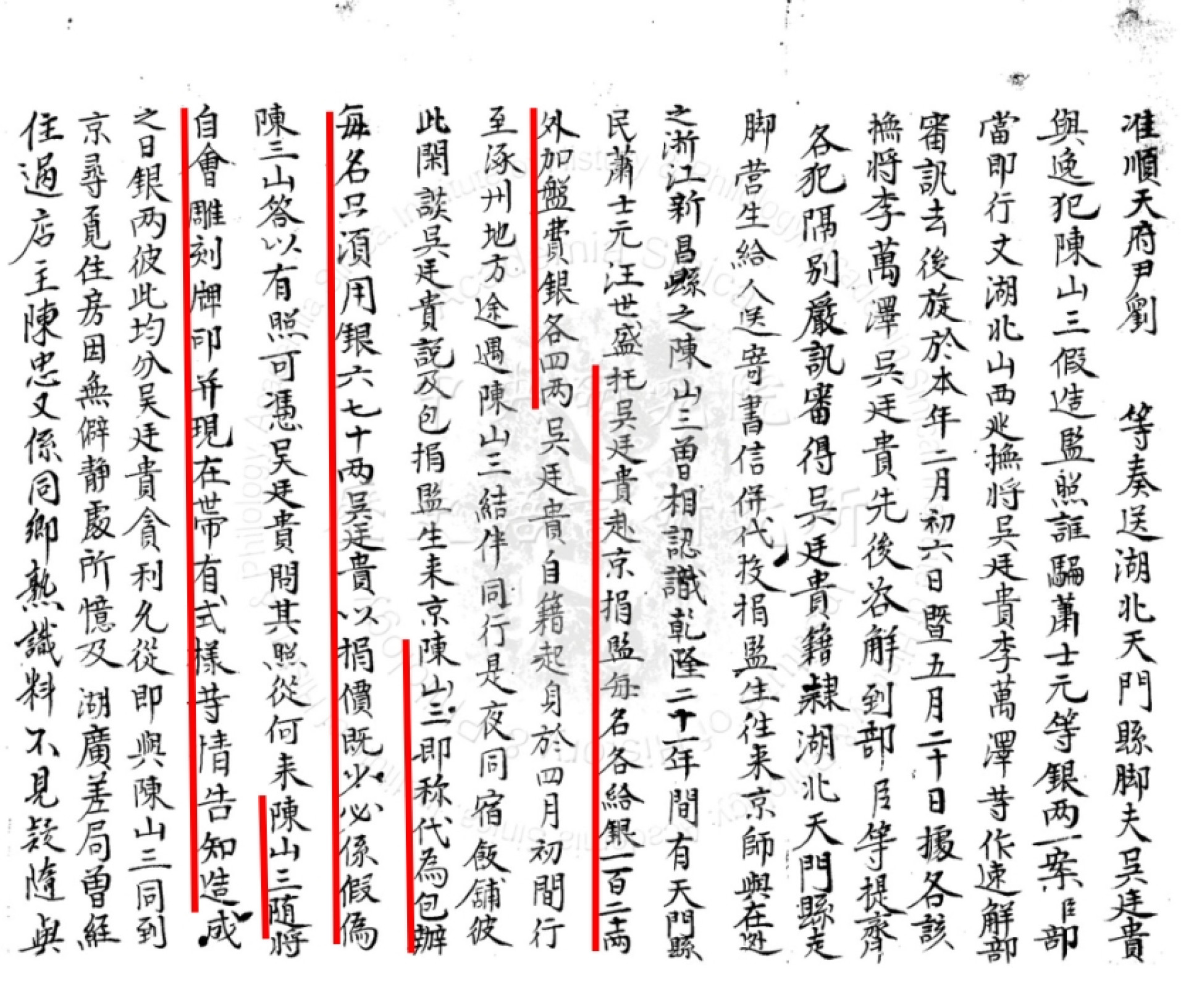

刑部為私造假監照事,乾隆24年(1759),典藏號:147747。

刑部為私造假監照事,乾隆24年(1759),典藏號:147747。

-

[1]清代捐納制度的分類及研究見伍躍,《中國的捐納制度與社會》(江蘇人民出版社,2013。)

上升的階梯──清代士人的科考生活

捐納在明代已開始制度化,晚明學者顧炎武便為此大力批判,其中提及「臨清縣學生員伍銘等,願納米八百石,乞入監讀書。今山東等處正缺糧儲,宜允其請。」納糧雖緩解了朝廷困境,但同時也開啟了捐納入監的後門,被批為敗壞士習的一大主因。

捐納制度過去常被解釋為「賣官」,不過嚴格來說,捐納者取得的其實是「做官的資格」。例如:貢生或監生等「出身資格」,銓選的次序,沒有實際職缺的「虛銜」等。清代捐納制度分成常年開辦的、庶民即可捐納的「現行事例」,亦稱「常捐」,以及為了籌措軍費、工程費、賑災費等不定期開辦,僅針對現行官員或擁有任官資格之監生、貢生的「暫行事例」,又稱「大捐」。1

川楚事例文武官生名次全錄,嘉慶年間(1796-1820)刊續修本,99375。

川楚事例文武官生名次全錄,嘉慶年間(1796-1820)刊續修本,99375。「川楚事例」為因應嘉慶元年(1796)白蓮教起事,籌措經費開設的「暫行事例」。此份清冊為嘉慶三年(1798) 的捐官名單,約一萬一千人,內容包含捐納者的姓名、籍貫、年齡、祖上三代背景、功名以及捐納項目。其中可以看到一些不尋常的捐納者資訊,例如:順天府宛平縣一位貢生孫寶善捐納國子監典簿,年僅7歲,很有可能便是曾經捐納過貢生,進而再度捐納官職。

清代國子監監生身兼國家最高學府學生與官僚任官資格,和一般庶民需先報考童試,獲取生員資格相比,捐納入監後即可以報考鄉試,清代鄉試制度為國子監學生保留中額,中式機會增多。監生具有許多特權以及更多的入仕機會,捐監更是許多考不中生員的讀書人進階的踏板,因此也有許多士人會先利用捐納方式獲取例監生資格,再進一步報考鄉試或捐官。

清代小說《儒林外史》描述一位生意人周進走到貢院時淚如雨下,痛哭打滾,原來他「原不是生意人。因他苦讀了幾十年的書,秀才也不曾做得一個,今日看見貢院,就不覺傷心起來。」周邊幾位客人討論道:「他才學是有的,怎奈時運不濟!」那客人道:「監生也可以進場。周相公既有才學,何不捐他一個監進場?中了,也不枉了今日這一番心事。」於是眾人便集資協助周進捐監、考鄉試,結果幸運地一次中式,接著「到京會試,又中了進士,殿在三甲,授了部屬。荏苒三年,陞了御史,欽點廣東學道。」這位周進,便是日後提拔本書知名的主人翁──范進的座師。

捐納亂象:一捐再捐、強迫捐納、捐納詐騙

透過捐納的入仕方式,在官缺有限的狀況下,嚴重排擠了科舉制度內等候任官的時間。因此也有許多士人「異途」、「正途」並進,以求盡快任官。一份檔案紀錄著乾隆9年一位中書王圖炯的捐納歷程:先後捐輸實官「外府同知,雙月選用」1800兩、「運同,雙月選用」5000兩,而後又捐納銓選次序,分別捐了「歸本班先用」1000兩、「改單月即用」800兩、「准不論單雙月即用」800兩。前後五次共捐輸9400兩,十分驚人!

現任中書王圖炯照例遞捐運同雙單月即用銀兩,乾隆9年7月13日(1744年8月20日),典藏號:100058。

現任中書王圖炯照例遞捐運同雙單月即用銀兩,乾隆9年7月13日(1744年8月20日),典藏號:100058。捐輸關乎中央與地方政府的財政收入,為了完成任務,甚至會產生美名為「勸捐」的強迫手段。《醒世姻緣傳》裡有個生動的故事,縣裡額定要捐納16位監生,但監生怕是要攤派各項任務,像是借用骨董舖蓋、荒年捐賑、強迫借貸錢糧等,而且說是「借」,但可不一定會還。因此「告示貼了一個多月,鬼也沒個探頭」,為了完成任務,縣衙要求各里「不拘俊秀,只論有錢的便報」,導致「若是肯使幾兩銀子與里長,他便把你名字去吊(去掉),另報一人」,有錢人紛紛賄賂里長,以防自己被迫捐監。最終不識字、無學無才的農夫被報了納監。

(清)西周生撰,《醒世姻緣傳》,同治9年(1870)刊本。

(清)西周生撰,《醒世姻緣傳》,同治9年(1870)刊本。 光緒二年國子監給鍾德棠監照,國立臺灣歷史博物館藏,典藏號:2020.006.1524

光緒二年國子監給鍾德棠監照,國立臺灣歷史博物館藏,典藏號:2020.006.1524捐納者繳交銀兩,辦理完手續後,便會獲得一張「監照」證明身分。監照印製於紙上,上方包含報捐者的姓名、籍貫、年齡、身高、容貌、報捐時的身分及三代姓名等項目。

然而報捐手續複雜而奔波,也因此產生了「代辦報捐」的仲介或機構。乾隆24年破獲一樁私造假監照的詐騙案,本案被告吳廷貴本身原以幫人寄送書信及代報捐監生為業,受兩位縣民委託報捐,捐銀各120兩,外加盤費各4兩。吳廷貴代人赴京捐監的路途中偶遇本案首犯陳山三,陳山三遊說吳廷貴一同自刻雕版,假印監照,誆騙銀兩。假監照印好,吳廷貴支付120兩給陳山三,並自留120兩。最終,受害者雖拿到假監照,但一直遲遲未收到部文知照,一狀告上衙門,案情才終於曝光。(HJW)

刑部為私造假監照事,乾隆24年(1759),典藏號:147747。

刑部為私造假監照事,乾隆24年(1759),典藏號:147747。-

[1]清代捐納制度的分類及研究見伍躍,《中國的捐納制度與社會》(江蘇人民出版社,2013。)

上升的階梯──清代士人的科考生活